這篇國(guó)際法論文發(fā)表了南海周邊國(guó)家水下文化遺產(chǎn)立法,水下文化遺產(chǎn)同樣見證了人類文化歷史的變遷,具有著同樣的歷史價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,所以保護(hù)水下文化遺產(chǎn)刻不容緩,論文探討了男孩周邊主要國(guó)家保護(hù)水下文化遺產(chǎn)相關(guān)立法的考察。

關(guān)鍵詞:國(guó)際法論文,水下文化遺產(chǎn)

一、水下文化遺產(chǎn)與南海

水下文化遺產(chǎn)①同陸上文化遺產(chǎn)一樣見證著人類文化歷史的變遷,是人類歷史進(jìn)程中不可或缺的一部分。“水下文化遺產(chǎn)”的概念包含了“水下”和“文化遺產(chǎn)”的特殊性質(zhì),“水下”的范圍涵蓋了內(nèi)水、領(lǐng)海、毗連區(qū)、專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)以及公海等海域,而在此區(qū)域之下的“文化遺產(chǎn)”又可以分為“沉船和孤立的物體”以及“沉沒的遺跡”兩類,其中以“沉船”(shipwrecks)的數(shù)量最多。[1].

南海(South China Sea)是典型的半封閉海,是亞洲三大邊緣海之一,被中國(guó)大陸、臺(tái)灣本島、菲律賓群島、馬來群島及中印半島所環(huán)繞,為西太平洋的一部分。整個(gè)南海海區(qū)南北綿延1800多公里,東西分布900多公里,水域面積約360萬平方公里,是中國(guó)古代重要的對(duì)外貿(mào)易通道“海上絲綢之路”的必經(jīng)之路。自古以來,南海海域海運(yùn)繁忙,但由于該海域珊瑚礁密集、暗礁錯(cuò)綜復(fù)雜,再加上天氣影響以及科技局限等原因,許多古代往返商船多在此處觸礁沉沒,葬身海底,形成了豐富的水下文化遺產(chǎn)。根據(jù)第三次全國(guó)文物普查可知,南海沉船量為124艘,按船貨平均運(yùn)載量計(jì)算可達(dá)5萬件,目前發(fā)現(xiàn)的沉船總量在不斷增加,據(jù)國(guó)外數(shù)據(jù)不低于1000艘。

作為文化遺產(chǎn)的共性,南海水下文化遺產(chǎn)同樣極具考古和歷史價(jià)值、文化藝術(shù)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值等,同時(shí)它又是我國(guó)先民最早開發(fā)利用南海的歷史見證。從1996年至今,海南先后7次參與對(duì)南海水下文物進(jìn)行考古調(diào)查與發(fā)掘,獲得文物約2萬件,多數(shù)為瓷器,種類十分豐富,既有宋元時(shí)期的青瓷、白瓷、青白瓷,也有明清時(shí)期的青花瓷,確認(rèn)水下文化遺存122處,其中北礁沉船遺址、甘泉島遺址被列為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。中國(guó)古陶瓷學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)栗建安研究員認(rèn)為,南海海底沉積的中國(guó)陶瓷以無可爭(zhēng)辯的事實(shí)向世人證明,南海諸島自古以來就是中國(guó)神圣領(lǐng)土,同時(shí)這些古陶瓷也為研究我國(guó)的航海史、海外貿(mào)易史、陶瓷外銷史提供了重要信息,具有非凡的學(xué)術(shù)價(jià)值。

但是受高額的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使,南海水下文化遺產(chǎn)的盜撈盜掘活動(dòng)十分猖獗。據(jù)媒體報(bào)道,海南有關(guān)部門在2012年西沙群島水下文化遺產(chǎn)保護(hù)狀況巡查和執(zhí)法督察工作中,發(fā)現(xiàn)新發(fā)現(xiàn)的遺址區(qū)域的海床翻動(dòng)情況十分嚴(yán)重,盜坑比比皆是,海床上遍布被遺棄的文物碎片。隨著南海爭(zhēng)端不斷升級(jí)和復(fù)雜化,更有一些周邊國(guó)家蓄意破壞中國(guó)南海水下文化遺存,意在銷毀我國(guó)有關(guān)南海主權(quán)的歷史證據(jù)。據(jù)媒體報(bào)道,有漁民目擊位于中沙群島黃巖島附近海底的一艘明代沉船遺址遭到兩艘2000多噸的外籍輪船輪番作業(yè),放肆地進(jìn)行盜掘和破壞。

因此保護(hù)南海水下文化遺產(chǎn)刻不容緩。2011年國(guó)家文物局與國(guó)家海洋局簽訂了合作開展水下文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的框架協(xié)議,聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)管轄海域內(nèi)文化遺產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作的通知》,決定建立我國(guó)管轄海域內(nèi)文化遺產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制,在有條件的地區(qū)文物行政部門可以依法委托相應(yīng)的海監(jiān)機(jī)構(gòu)開展日常執(zhí)法工作。2012年6月21日,國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立地級(jí)三沙市,管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域,年輕的三沙市將承擔(dān)起保護(hù)南海水下文化遺產(chǎn)的重任。另外,國(guó)家南海博物館選址在海南陵水縣黎安港片區(qū),海南省還將在西沙北礁、華光礁、玉琢礁、永樂環(huán)礁等區(qū)域劃定四大水下文物遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)等一系列的舉措將更有利于南海水下遺產(chǎn)的保護(hù)。

二、南海周邊主要國(guó)家保護(hù)水下文化遺產(chǎn)相關(guān)立法之考察

由于歷史與現(xiàn)實(shí)的原因,南海大部分海域均存在主權(quán)爭(zhēng)議,涉及聲索國(guó)眾多,已經(jīng)形成“六國(guó)七方”介入、“四國(guó)五方”軍事占領(lǐng)的武裝割據(jù)格局。南海周邊各國(guó)主張管轄海域?qū)訉又丿B,而各國(guó)的自身國(guó)情及其在對(duì)待水下文化遺產(chǎn)的商業(yè)價(jià)值和考古價(jià)值等各種價(jià)值之間的協(xié)調(diào)上存在差異,導(dǎo)致各國(guó)對(duì)于水下文化遺產(chǎn)保護(hù)的政策與立法不盡相同,因此對(duì)于南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)勢(shì)必要涉及到相關(guān)國(guó)際合作機(jī)制的構(gòu)建,加強(qiáng)國(guó)際合作。由于南海周邊國(guó)家均未加入《保護(hù)水下文化遺產(chǎn)公約》(以下簡(jiǎn)稱為《公約》),使得各國(guó)在《公約》框架下構(gòu)建水下文化遺產(chǎn)的合作機(jī)制存在一定障礙,因此考察南海周邊各國(guó)關(guān)于水下文化遺產(chǎn)保護(hù)的相關(guān)立法、了解其保護(hù)水下文化遺產(chǎn)的政策和法律制度,顯得尤為重要。其目的在于:一是通過比較借鑒,使得我國(guó)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)尤其是南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)的政策及制度構(gòu)建更具針對(duì)性和有效性;二是為未來南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)機(jī)制的建立創(chuàng)造條件和提供法律基礎(chǔ)。

(一)越南水下文化遺產(chǎn)立法考察。

從上世紀(jì)70年代開始,越南就聲稱對(duì)南沙群島擁有全部“主權(quán)”.1978年,越南正式聲明對(duì)我西沙群島和南沙群島擁有主權(quán),將西沙群島、南沙群島命名為“黃沙群島”和“長(zhǎng)沙群島”.1979年9月,越南發(fā)表了題為“越南對(duì)黃沙和長(zhǎng)沙兩群島主權(quán)”的白皮書。2013年1月1日,《越南海洋法》正式生效,該法將中國(guó)的西沙群島和南沙群島包含在所謂越南“主權(quán)”和“管轄”范圍內(nèi)。截止目前,越南在南海占據(jù)著包括南威島、景宏島、南子島、萬安灘、西衛(wèi)灘等在內(nèi)的29個(gè)島礁。綜上,越南主張管轄海域與我國(guó)管轄海域存在諸多爭(zhēng)議之處,因此其對(duì)于水下文化遺產(chǎn)的政策和制度如何,直接影響著我國(guó)水下文化遺產(chǎn)的保護(hù)與管理。

為了保護(hù)越南的文化遺產(chǎn),越南國(guó)民議會(huì)早在2001年6月就通過了《文化遺產(chǎn)法》(Law on CultureHeritage,LAW#28/2001/QH10),該法已于2002年1月1日正式生效實(shí)施。該法共計(jì)7章74條,包括總則、個(gè)人和組織在保護(hù)文化遺產(chǎn)中的權(quán)力義務(wù)、物質(zhì)文化遺產(chǎn)(包括歷史文化區(qū)、自然風(fēng)光和陸上、水下的文物等)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、國(guó)家文化遺產(chǎn)管理職責(zé)以及獎(jiǎng)勵(lì)與法則等內(nèi)容。

2009年6月越南國(guó)民議會(huì)對(duì)該法進(jìn)行過一次修訂。為了貫徹執(zhí)行《文化遺產(chǎn)法》的有關(guān)內(nèi)容,2001年12月越南政府頒布了《文化遺產(chǎn)法實(shí)施條例》(On Detailed Regulations to Implement Some Articles of the Law on Culture Heritage,De-cree#92/2002/ND-CP),條例細(xì)化了2001年的《文化遺產(chǎn)法》,尤其是政府對(duì)于文化遺產(chǎn)管理職責(zé)方面,增強(qiáng)了2001年《文化遺產(chǎn)法》的現(xiàn)實(shí)可操作性。在立法上特別值得關(guān)注的是,2005年7月,越南政府頒布了《水下文化遺產(chǎn)管理保護(hù)法令》(Decree on Management and Protection of Underwater Cultural Heritage,Decree#86/2005/ND-CP),該法令共7章1條,專門就水下文化遺產(chǎn)的管理與保護(hù)問題進(jìn)行了詳實(shí)的規(guī)定,形成了一套完整的水下文化遺產(chǎn)管理保護(hù)制度。

1.水下文化遺產(chǎn)的含義與范圍。《水下文化遺產(chǎn)管理保護(hù)法令》(以下簡(jiǎn)稱為《法令》)第3條第1款:“水下文化遺產(chǎn)是指存在于水下并具有歷史、文化和/或科學(xué)價(jià)值的物質(zhì)文化遺產(chǎn)。包括遺跡、古物、國(guó)家寶藏;文物、建筑藝術(shù)、場(chǎng)所;工藝品和人的遺骸、與人類起源有關(guān)的古生物,及其具有考古價(jià)值的環(huán)境和自然環(huán)境。”同時(shí)該條第2款規(guī)定正在使用的水下管道、電纜、裝置和設(shè)備等不應(yīng)視為水下文化遺產(chǎn)。《法令》借鑒了《公約》中關(guān)于水下文化遺產(chǎn)的定義,但未對(duì)水下文化遺產(chǎn)的時(shí)間年限做出明確的規(guī)定,該國(guó)僅在《文化遺產(chǎn)法》中規(guī)定了古物的時(shí)間年限為100年以上(《文化遺產(chǎn)法》第4條第6款)。

2.水下文化遺產(chǎn)的所有權(quán)。根據(jù)《法令》,所有存在于越南內(nèi)水、領(lǐng)海、毗連區(qū)、專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)和大陸架的水下文化遺產(chǎn),無論起源國(guó),均歸越南全民所有(《法令》第4條),同時(shí)越南政府也承認(rèn)和保護(hù)水下文化遺產(chǎn)集體所有權(quán)、共同所有權(quán)、私有權(quán)以及法律規(guī)定其他形式的所有權(quán)(《法令》第5條)。

3.水下文化遺產(chǎn)管理和保護(hù)機(jī)關(guān)。在中央政府層面,文化和信息部作為水下文化遺產(chǎn)的主管機(jī)關(guān),主要負(fù)責(zé)解釋說明政府頒布的各項(xiàng)關(guān)于水下文化遺產(chǎn)的法規(guī)文件;水下文化遺產(chǎn)勘探、發(fā)掘許可證的授予;根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定組織水下文化遺產(chǎn)的勘探、發(fā)掘以及水下文化遺產(chǎn)價(jià)值評(píng)估;有關(guān)聯(lián)合開發(fā)或商業(yè)模式中水下文化遺產(chǎn)勘探發(fā)掘各方利益的協(xié)調(diào)分配;協(xié)調(diào)組織有關(guān)水下文化遺產(chǎn)的教育培訓(xùn);協(xié)調(diào)有關(guān)政府部門、相關(guān)組織以及相關(guān)各級(jí)地方政府勘探和發(fā)掘水下文化遺產(chǎn);管理其他法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)水下文化遺產(chǎn)的活動(dòng)(《法令》第10、28條)。另外《法令》還規(guī)定了計(jì)劃和投資部、財(cái)政部、公安部、國(guó)防部、交通運(yùn)輸部等其他政府部門在水下文化遺產(chǎn)管理保護(hù)中的職責(zé)。在地方各級(jí)政府層面,《法令》規(guī)定了從省級(jí)人民委員到公社級(jí)人民委員會(huì)(Commune-level People'sCommittees)在管理和保護(hù)水下文化遺產(chǎn)中的職責(zé)。如《法令》規(guī)定各級(jí)人民委員會(huì)在接到發(fā)現(xiàn)水下文化遺產(chǎn)的報(bào)告信息之后,應(yīng)立即向上級(jí)人民委員會(huì)和國(guó)家有關(guān)管理機(jī)構(gòu)上報(bào)。其中值得注意的一點(diǎn)是,《法令》授予了區(qū)級(jí)人民委員會(huì)(District-level People's Committees)直接管理、保護(hù)水下文化遺產(chǎn)的權(quán)限。

4.水下文化遺產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)、勘探、發(fā)掘及發(fā)掘后的管理與保護(hù)。該《法令》規(guī)定了任何組織和個(gè)人發(fā)現(xiàn)水下文化遺產(chǎn)后應(yīng)盡可能保持現(xiàn)狀,并在3天之內(nèi)就近報(bào)告當(dāng)?shù)氐胤秸⒅鞴芪幕托畔⒌膰?guó)家機(jī)關(guān)或者主管通訊和交通的國(guó)家機(jī)構(gòu),相關(guān)政府機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)應(yīng)詳細(xì)記錄水下文化遺產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、地點(diǎn)、類型、材料、尺寸等信息,并在24小時(shí)內(nèi)向省級(jí)人民委員會(huì)或上一級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。文化和信息部在收到相關(guān)報(bào)告信息15日內(nèi),應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)新發(fā)現(xiàn)的水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行初步評(píng)估和采取適當(dāng)?shù)墓芾砗捅Wo(hù)措施。

《法令》規(guī)定在越南勘察和發(fā)掘水下文化遺產(chǎn)應(yīng)取得文化和信息部的許可,并對(duì)越南籍和非越南籍的機(jī)構(gòu)、組織和個(gè)人設(shè)置了不同的許可條件。被允許參與水下文化遺產(chǎn)勘察和發(fā)掘的機(jī)關(guān)、有關(guān)組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)越南國(guó)家主權(quán),有責(zé)任對(duì)水下文化遺產(chǎn)的勘探和發(fā)掘位置保密,不得損害生態(tài)環(huán)境、水生生物以及其他自然資源,遵守越南相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

發(fā)掘后的水下文化遺產(chǎn)根據(jù)文化和信息部古物專家委員會(huì)(Antique Expertising Council)的評(píng)估之后,按照以下原則進(jìn)行分配管理和使用:(1)獨(dú)特的展品歸屬于越南政府;(2)其余的展品按照已批準(zhǔn)的水下文化遺產(chǎn)勘探發(fā)掘項(xiàng)目以公開、公平、客觀的比例進(jìn)行分配。

另外,《法令》還規(guī)定當(dāng)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)地屬于兩個(gè)或兩個(gè)以上省管轄時(shí)的解決辦法。該法令規(guī)定首先發(fā)現(xiàn)該水下文化遺產(chǎn)的省級(jí)人民委員會(huì)承擔(dān)該水下文化遺產(chǎn)保護(hù)與管理的主要職責(zé)(Prime responsibili-ties),并根據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定協(xié)調(diào)組織有關(guān)省級(jí)人民委員會(huì)對(duì)該水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)。《法令》禁止非法勘探、發(fā)掘、買賣和運(yùn)輸水下文化遺產(chǎn),還設(shè)置了一些表彰獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的條款,鼓勵(lì)個(gè)人或組織向國(guó)家自愿捐贈(zèng)水下文化遺產(chǎn)。《法令》也規(guī)定了有關(guān)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)與管理的國(guó)際合作條款,鼓勵(lì)境外機(jī)構(gòu)到越南就水下文化遺產(chǎn)管理和保護(hù)進(jìn)行國(guó)際交流與合作。

(二)菲律賓水下文化遺產(chǎn)立法。

考察菲律賓位于亞洲東南部,被南海、菲律賓海、太平洋和蘇祿海等大片水域包圍,是一個(gè)群島國(guó)家。菲律賓的群島國(guó)性質(zhì)及其在南海上戰(zhàn)略位置表明,應(yīng)該會(huì)有大量的具有重大歷史文化價(jià)值的水下文化遺產(chǎn)。據(jù)有關(guān)資料顯示,在菲律賓國(guó)家博物館和與其合作當(dāng)?shù)鼗驀?guó)外的研究機(jī)構(gòu)中被發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘、展出、公布的土著和外國(guó)沉船可以追溯到公元三世紀(jì)。[2]菲律賓最早發(fā)現(xiàn)沉船的記錄是1967年在位于呂宋島東南部阿爾拜省的圣多明戈(Santo Domingo,Albay in southeast Luzon)發(fā)現(xiàn)的“洛佩茲號(hào)”(Lopez),之后是70年代的“康尼斯號(hào)”(Conese),同時(shí)也做了一些打撈工作,但都是一些沒有專業(yè)技術(shù)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督下的純粹打撈。[2]但是,掠奪和毀滅性的尋寶活動(dòng)頻繁、炸魚等非法捕魚方式、以及大量的潛水旅游業(yè)活動(dòng),再加上政府財(cái)政投入不足、立法缺失、執(zhí)法不力,使得菲律賓對(duì)于水下文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)顯得不盡人意。[2]為了保存和保護(hù)國(guó)家的文化財(cái)產(chǎn),菲律賓政府于1966年制定通過了共和國(guó)4846號(hào)法案———《文化財(cái)產(chǎn)保存和保護(hù)法》(Cultural Properties Preservation and Protection Act,R.A.4846),1974年通過374號(hào)總統(tǒng)法令(Presidential Decree 374)修正了當(dāng)中的某些條款。《文化財(cái)產(chǎn)保存和保護(hù)法》和1974年374號(hào)總統(tǒng)法令都認(rèn)識(shí)到了菲律賓文化遺產(chǎn)的重要性,以及它所面臨的威脅主要來自非法發(fā)掘和文化財(cái)產(chǎn)商業(yè)化。《文化遺產(chǎn)保存和保護(hù)法》第2節(jié)規(guī)定國(guó)家保存和保護(hù)重要的文化財(cái)產(chǎn)和國(guó)家的文化瑰寶,并維護(hù)他們的內(nèi)在價(jià)值,同時(shí)在第3節(jié)“文化財(cái)產(chǎn)”的定義中包含了“船舶或船的部分或者整體”,也包括沉船上具有文化、歷史、人類學(xué)、科學(xué)價(jià)值和意義的物品等等。特別值得注意的是,該法規(guī)定菲律賓水下文化遺產(chǎn)的主管機(jī)關(guān)是國(guó)家博物館,主要負(fù)責(zé)實(shí)施文化遺產(chǎn)(當(dāng)然包括水下文化遺產(chǎn))有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,負(fù)責(zé)水下文化遺產(chǎn)的考古勘探、發(fā)掘等審查與授權(quán)。另外,該法還規(guī)定了違反本法的法律責(zé)任等內(nèi)容。

菲律賓最近的關(guān)于水下文化遺產(chǎn)的立法是《2009國(guó)家文化遺產(chǎn)法》(National Cultural Heritage Act of2009,R.A.10066),該法于2010年3月26日被批準(zhǔn)實(shí)施。該法一共15條54節(jié),主要包含了文化遺產(chǎn)管理保護(hù)的政策原則,定義條款,文化財(cái)產(chǎn)的登記注冊(cè)、管理與保護(hù),相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的職責(zé)以及有關(guān)文化遺產(chǎn)保護(hù)的教育、激勵(lì)機(jī)制等問題。《國(guó)家遺產(chǎn)法》不同于之前頒布的關(guān)于水下文化遺產(chǎn)方面的法律法規(guī),很重要的一點(diǎn)在于該法在第3條第11節(jié)的規(guī)定,[2]該節(jié)指出任何文化財(cái)產(chǎn)(根據(jù)該法對(duì)于文化財(cái)產(chǎn)的相關(guān)定義,該法中的文化財(cái)產(chǎn)當(dāng)然地包括水下文化遺產(chǎn),下同)未經(jīng)有關(guān)的文化機(jī)關(guān)的許可之前不得出售、轉(zhuǎn)售或帶離出境,并且該出境的文化財(cái)產(chǎn)只能是用于科學(xué)審查或展覽需要。第6條第23節(jié)(d)項(xiàng)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了上述規(guī)定,[2]該項(xiàng)規(guī)定文化財(cái)產(chǎn)“出口許可證的授予應(yīng)基于下列條件:(i)文化財(cái)產(chǎn)的出口應(yīng)建立在臨時(shí)使用的基礎(chǔ)上;(ii)出口的文化財(cái)產(chǎn)對(duì)于科學(xué)審查或展覽是有必要的”.

《國(guó)家遺產(chǎn)法》建立了文化財(cái)產(chǎn)的登記管理制度,規(guī)定所有政府機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)、國(guó)有或國(guó)家控制的企業(yè)及其子公司、公立或私立的教育機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向相關(guān)文化主管機(jī)關(guān)報(bào)告其占有或控制的文化遺產(chǎn),并在本法生效后3年內(nèi)登記相關(guān)權(quán)利。同時(shí)該法也規(guī)定了私人收藏家和私人所有者的此項(xiàng)義務(wù),但不應(yīng)妨礙其對(duì)收藏物行使占有和所有的權(quán)利。該法還建立有關(guān)文化財(cái)產(chǎn)保護(hù)的獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)各類組織或個(gè)人向菲律賓政府捐贈(zèng)和保護(hù)相關(guān)文化遺產(chǎn)。例如規(guī)定捐贈(zèng)者可以得到政府規(guī)定的減稅待遇,在保存和保護(hù)文化財(cái)產(chǎn)中做出巨大努力與貢獻(xiàn)者可以得到菲律賓總統(tǒng)的表彰與獎(jiǎng)勵(lì)等等。同時(shí),該法第13條還規(guī)定了文化財(cái)產(chǎn)工作者的獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制。此外,《國(guó)家文化遺產(chǎn)法》還規(guī)定了非法勘探、發(fā)掘以及破壞水下文化遺產(chǎn)的法律責(zé)任等問題。

(三)馬來西亞水下文化遺產(chǎn)立法考察

馬來西亞位于東南亞,地處連接南海與印度洋的海上通道的必經(jīng)之路上,獨(dú)特的地理位置使得其管轄水域下蘊(yùn)藏著豐富的文化遺產(chǎn)。為保護(hù)這些文化遺產(chǎn),馬來西亞政府也做出了很多的努力。馬來西亞2005年頒布,2006年開始施行的《國(guó)家遺產(chǎn)法》(National Heritage Act 2005)是一部綜合性的有關(guān)文化遺產(chǎn)保護(hù)的法律,該法指出馬來西亞聯(lián)邦政府總理可以并有責(zé)任發(fā)布不涉及州行政權(quán)和司法管轄權(quán)之外的任何政策、聲明及指令來保存和保護(hù)文化遺產(chǎn),當(dāng)然包括水下文化遺產(chǎn)。整部法律總共有17部分124條,內(nèi)容涵蓋總則、文化遺產(chǎn)的保存和保護(hù)政策、主管機(jī)構(gòu)、文化遺產(chǎn)基金、文化遺產(chǎn)的管理與保護(hù)等,其中該法第九部分專章對(duì)水下文化遺產(chǎn)的管理與保護(hù)進(jìn)行了規(guī)定,包含第61至66條共計(jì)6個(gè)條款,內(nèi)容涉及水下文化遺產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)、占有、保管、控制、宣示,水下文化遺產(chǎn)保護(hù)區(qū),水下文化遺產(chǎn)的打撈、發(fā)掘許可以及在調(diào)查、打撈、發(fā)掘期間水下文化遺產(chǎn)所有權(quán)歸屬的問題等。

對(duì)于水下文化遺產(chǎn)的定義,馬來西亞雖未加入《公約》,但其在《國(guó)家遺產(chǎn)法》中完全引用了《公約》關(guān)于水下文化遺產(chǎn)的定義。論文格式該法規(guī)定文化部長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)任命一名“遺產(chǎn)專員”(Commissioner of Heritage),負(fù)責(zé)包括水下文化遺產(chǎn)在內(nèi)的所有文化遺產(chǎn)的管理與保護(hù)工作,任期三年可以連任,并且可以以自己的名義參加訴訟活動(dòng)。文化部長(zhǎng)也可以任命一個(gè)或多個(gè)副職或助手協(xié)助專員工作,并接受專員的監(jiān)督、指導(dǎo)和控制。根據(jù)該法的規(guī)定,遺產(chǎn)專員(以下簡(jiǎn)稱為專員)主要職責(zé)為:(1)負(fù)責(zé)確認(rèn)水下文化遺產(chǎn)、文化遺址的指定和古物、物質(zhì)文化遺產(chǎn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及歷史物品的登記;(2)監(jiān)督和審查文化遺產(chǎn)的保護(hù)、保存、恢復(fù)、維護(hù)、展覽等活動(dòng);(3)促進(jìn)和推動(dòng)有關(guān)文化遺產(chǎn)的研究;(4)授權(quán)、監(jiān)控和監(jiān)督以文化遺產(chǎn)為目的的發(fā)掘活動(dòng);(5)維護(hù)與任何發(fā)掘、探索、發(fā)現(xiàn)或?qū)ふ疫z產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的文件;(6)建立并保持與有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)在保護(hù)文化遺產(chǎn)方面的聯(lián)絡(luò)和合作機(jī)制;(7)建議并協(xié)調(diào)各級(jí)地方規(guī)劃當(dāng)局、委員會(huì)和其他機(jī)構(gòu)維護(hù)、促進(jìn)和處理任何遺產(chǎn)等。

該法規(guī)定水下文化遺產(chǎn)發(fā)現(xiàn)后的通知報(bào)告義務(wù),任何人在馬來西亞管轄水域發(fā)現(xiàn)水下文化遺產(chǎn)時(shí),應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)通知專員或港口工作人員,港口工作人員在接到相關(guān)人員的報(bào)告后應(yīng)盡可能最快地通知專員,專員在確認(rèn)該水下文化遺產(chǎn)具有文化遺產(chǎn)意義或價(jià)值的,應(yīng)列入遺產(chǎn)登記簿(Register)。如果專員認(rèn)為某一馬來西亞管轄水域內(nèi)的物品或遺址具有重大文化遺產(chǎn)意義或價(jià)值,但不足100年的,應(yīng)上報(bào)建議文化部長(zhǎng)通過公報(bào)(Gazette)的形式宣告為水下文化遺產(chǎn),并列入遺產(chǎn)登記簿。

為了嚴(yán)格控制水下文化遺產(chǎn)的占有,隨時(shí)掌握水下文化遺產(chǎn)的情況。該法第62條規(guī)定,專員如果發(fā)現(xiàn)某人現(xiàn)在或曾經(jīng)占有、保管或控制某一可移動(dòng)的水下文化遺產(chǎn)時(shí),可以發(fā)布通知要求某人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)該水下文化遺產(chǎn)的全部信息,該人如果不再占有、保管或控制該水下文化遺產(chǎn),也要提出材料證明,說明情況。另外,任何人申請(qǐng)或轉(zhuǎn)移水下文化遺產(chǎn),都應(yīng)向?qū)T報(bào)告下一所有者或保管者的姓名、地址等詳細(xì)信息。設(shè)置水下文化遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)。文化部長(zhǎng)可以根據(jù)專員的建議,通過公報(bào)的形式劃定任何一塊水下文化遺產(chǎn)存在的區(qū)域?yàn)楸Wo(hù)區(qū),任何人不得在保護(hù)區(qū)內(nèi)從事未經(jīng)專員批準(zhǔn)的開發(fā)活動(dòng)。

該法規(guī)定在馬來西亞管轄水域內(nèi)從事水下文化遺產(chǎn)的打撈與發(fā)掘工作必須得到專員的批準(zhǔn)。在調(diào)查、打撈或發(fā)掘期間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的所有水下文化遺產(chǎn)應(yīng)由專員保管并列入遺產(chǎn)登記簿。從開始占有水下文化遺產(chǎn)起48小時(shí)內(nèi),專員應(yīng)將水下文化清單粘貼于該水下文化遺產(chǎn)所在地的港口辦公室,所有權(quán)人應(yīng)在1年內(nèi)提出權(quán)利申請(qǐng),并繳納打撈費(fèi)以及其他應(yīng)付費(fèi)用,專員審查通過后,所有權(quán)人便可合法占有該水下文化遺產(chǎn),取得該水下文化遺產(chǎn)的所有權(quán)。如果1年內(nèi)沒有人對(duì)該水下文化遺產(chǎn)提出權(quán)利要求的,該物品將永久視為聯(lián)邦政府財(cái)產(chǎn)。除文化部長(zhǎng)另行通知外,專員得就地保護(hù)該水下文化遺產(chǎn)。

另外,專員還可以宣布某一水下文化遺產(chǎn)為國(guó)家遺產(chǎn),這種宣示使得國(guó)家對(duì)于該水下文化遺產(chǎn)的保護(hù)上升到一個(gè)更高的層次,但并不絕對(duì)地改變其所有權(quán)或占有的權(quán)利,有關(guān)權(quán)利人仍可以占有、保管或控制。該法還規(guī)定了不履行水下文化遺產(chǎn)發(fā)現(xiàn)報(bào)告義務(wù)、水下文化遺產(chǎn)占有、申請(qǐng)的信息申報(bào)義務(wù)、非法水下文化遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)進(jìn)行開發(fā)活動(dòng)、未經(jīng)許可進(jìn)行水下文化遺產(chǎn)打撈發(fā)掘活動(dòng)等行為所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

(四)印度尼西亞水下文化遺產(chǎn)立法考察

印度尼西亞(以下簡(jiǎn)稱為印尼)是世界上最大的群島國(guó)家,被譽(yù)為“千島之國(guó)”.由于其獨(dú)特的地理位置,印尼海上貿(mào)易、航運(yùn)等海上活動(dòng)頻繁,再加上海洋氣候等條件影響,印尼海底深藏著豐富的水下文化遺產(chǎn)。3]相較于陸上文化遺產(chǎn)來說,印尼政府對(duì)如此豐富的水下文化遺產(chǎn)未能給予足夠的重視和保護(hù)。[4]直到二十世紀(jì)八十年代中期,一個(gè)名叫Michael Hatcher的人在印尼廖內(nèi)群島(Riau Archipelago)水域打撈了De Geldermalsen號(hào)(也稱為南京號(hào),The Nanking Cargo),該打撈者將船上14000件瓷器和225塊金條在荷蘭拍賣得到了1800萬美元,該事件引起了印尼政府和社會(huì)的重視。[4]隨后印尼政府在1989年頒布43號(hào)總統(tǒng)法令,宣布成立國(guó)家沉船物品打撈與管理委員會(huì)(the National Committee for Salving and Exploi-ting Valuable Objects Retrieved from Shipwreck),主要負(fù)責(zé)沉船調(diào)查、打撈以及發(fā)掘許可證的管理,[4]該委員會(huì)的負(fù)責(zé)人現(xiàn)由海洋與漁業(yè)部長(zhǎng)擔(dān)任。[4]1992年印尼通過有關(guān)文化財(cái)產(chǎn)的第5號(hào)法律(Law of the Republic of Indonesia Number 5of 1992Concerning Items of Cultural Property,Law No.5/1992),該法試圖將對(duì)在印尼發(fā)掘的文化財(cái)產(chǎn)進(jìn)行國(guó)有化(nationalize),并開始規(guī)制文化遺產(chǎn)在印尼境內(nèi)的申請(qǐng)、出售及出口。[5]雖然印尼政府成立專門負(fù)責(zé)沉船物品打撈的管理委員會(huì),也通過立法活動(dòng)對(duì)水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行了保護(hù)和管理,但根據(jù)印尼的法律,印尼政府是允許其文化遺產(chǎn)被商業(yè)化發(fā)掘或利用的,當(dāng)然也包括水下文化遺產(chǎn)的商業(yè)化打撈。[5]在這種情形下,水下文化遺產(chǎn)的考古價(jià)值和文化價(jià)值被縮小化,甚至被完全忽略,這種保護(hù)顯然是不利于水下文化遺產(chǎn)的。按道理來說在允許商業(yè)開發(fā)打撈的前提下印尼政府應(yīng)在其中能夠取得足夠多的好處和利益,但實(shí)際情況恰恰相反。例如,在1999年在加斯帕海峽(Gaspar Strait)水域打撈的TeskingCargo的所有物品在德國(guó)被拍賣,包括陶瓷、手表、硯臺(tái)等,僅350000件陶瓷物品就拍得7200萬馬克,而印尼政府在其中僅僅得到200萬馬克和1000余件陶瓷物品。[4]為了平衡水下文化遺產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和文化價(jià)值的實(shí)現(xiàn),進(jìn)一步保護(hù)和管理水下文化遺產(chǎn),2010年印尼頒布了新的《文化遺產(chǎn)法》(Act No.11Year 2010on Cultural Heritage),取代了1992年的有關(guān)文化財(cái)產(chǎn)的法律。新法側(cè)重于對(duì)水下文化遺產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)以及出境管理,設(shè)置了較之前法律法規(guī)更為嚴(yán)厲的責(zé)任條款。[4]該法被“希望成為管理文化遺產(chǎn)(包括水下文化遺產(chǎn),下同)的一座橋梁”.[6]《文化遺產(chǎn)法》規(guī)定國(guó)家有義務(wù)對(duì)水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行勘探,并且只能由有關(guān)研究機(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)進(jìn)行。任何人想要進(jìn)行水下文化遺產(chǎn)的勘探、發(fā)掘等工作必須得到政府部門或當(dāng)?shù)卣S可。該法還規(guī)定任何外國(guó)人或外國(guó)機(jī)構(gòu)不得所有或占有印尼文化遺產(chǎn)。任何文化遺產(chǎn)出境只能用于研究、文化推廣或展覽目的,并且要得到有關(guān)主管部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

對(duì)于違反《文化遺產(chǎn)法》規(guī)定的行為,該法給予了甚為嚴(yán)厲的處罰。如未經(jīng)許可將文化遺產(chǎn)帶離出境的,可以處6個(gè)月到10年的監(jiān)禁,并且可以處2億到15億印尼盾(約合人民幣120,000-900,000元)的罰款。未得到許可即進(jìn)行水下文化遺產(chǎn)勘探、發(fā)掘活動(dòng)的,可以處3個(gè)月到10年的監(jiān)禁,并且可以處150萬到10億印尼盾(約合人民幣900-600,000元)的罰款。

三、結(jié)論與啟示

(一)南海周邊四國(guó)水下文化遺產(chǎn)立法之特色及與我國(guó)立法之異同。

1.南海周邊四國(guó)水下文化遺產(chǎn)立法之特色。回顧總結(jié)上述南海周邊越南、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等主要四國(guó)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)管理之立法,較為顯著的一大特點(diǎn)是四國(guó)立法多為《公約》簽署公布之后出臺(tái),自然較多地吸收借鑒了公約當(dāng)中的內(nèi)容,如“水下文化遺產(chǎn)”的定義制度,四國(guó)立法均大致吸收采用了公約中的關(guān)于“水下文化遺產(chǎn)”的概念與含義。其次,雖說該四國(guó)由于自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)情和政府財(cái)力的限制,對(duì)于水下文化遺產(chǎn)允許商業(yè)化打撈利用或?qū)嵭虚_發(fā)打撈之政策,①但根據(jù)四國(guó)最新立法情況,四國(guó)政府均有意加強(qiáng)水下文化遺產(chǎn)的保護(hù)與管理,表明四國(guó)政府逐漸意識(shí)到非法打撈和不加限制的商業(yè)打撈的危害,逐漸重視水下文化遺產(chǎn)之文化價(jià)值與考古價(jià)值,盡可能平衡考古價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值之間的關(guān)系。例如發(fā)現(xiàn)報(bào)告制度、發(fā)掘打撈許可制度、水下文化遺產(chǎn)出境制度等制度的建立,均可以看出四國(guó)政府意在嚴(yán)格管理水下文化遺產(chǎn),正逐漸朝保護(hù)水下文化遺產(chǎn)之考古價(jià)值方向發(fā)展。

2.我國(guó)水下文化遺產(chǎn)立法及與南海周邊四國(guó)立法之異同。我國(guó)一向重視水下文化遺產(chǎn)的保護(hù)。在我國(guó),關(guān)于水下文化遺產(chǎn)的保護(hù)的法律法規(guī)有《文物保護(hù)法》(該法于1982年頒布,經(jīng)過1991年、2002年、2007年3次修訂)、《文物保護(hù)法實(shí)施條例》及《水下文物保護(hù)管理規(guī)定》等,其中1989年頒布的《水下文物保護(hù)管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱為《條例》)“對(duì)于水下文物的保護(hù)提供了相當(dāng)詳細(xì)的管理機(jī)制”,[7]西方學(xué)者認(rèn)為這一機(jī)制在世界上“處于領(lǐng)先地位”.[7]該條例定義了“水下文物”的內(nèi)容,規(guī)定了水下文物的所有權(quán)和管轄權(quán)、管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、發(fā)現(xiàn)報(bào)告處理制度、發(fā)掘打撈許可、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制以及法律責(zé)任等內(nèi)容。[LunWenData.Com]

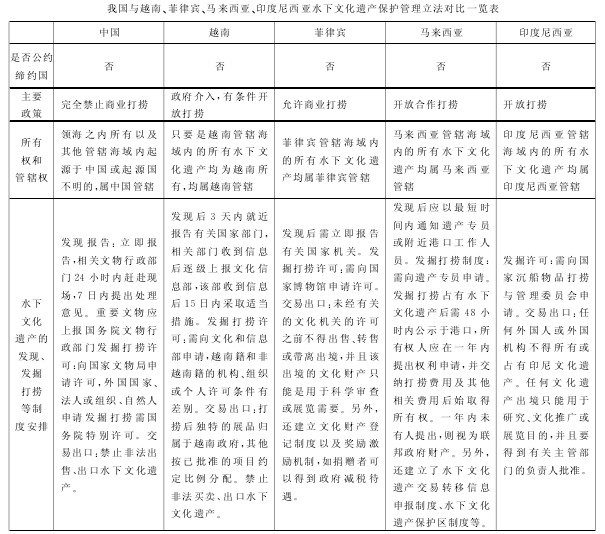

對(duì)比我國(guó)與南海周邊主要四國(guó)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)管理之立法,有共同點(diǎn),也有差異之處:其一,相比其他南海周邊主要四國(guó),我國(guó)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)管理立法中使用的是“水下文物”的概念,雖然可從《文物保護(hù)法》中對(duì)“文物”的定義,大致可以知道“水下文物”的范疇,此種概念“并不準(zhǔn)確且過于強(qiáng)調(diào)‘物’的概念,沒有突出其所在的具有考古價(jià)值的周遭環(huán)境和自然環(huán)境”,[8]從而導(dǎo)致與南海周邊四國(guó)立法中的“水下文化遺產(chǎn)”定義沒有概念認(rèn)同。其二,我國(guó)依據(jù)文物起源國(guó)區(qū)分水下文化遺產(chǎn)管理權(quán)限也會(huì)給爭(zhēng)議重重下的南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)管理工作帶來許多不必要的“困擾”與“紛爭(zhēng)”.這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:第一,依據(jù)條例第2條第(二)項(xiàng)之規(guī)定,對(duì)于我國(guó)管轄的領(lǐng)海之外的海域中的起源于外國(guó)的水下文化遺產(chǎn),我國(guó)主動(dòng)放棄了管轄權(quán);第二,依據(jù)條例第2條第(三)項(xiàng)之規(guī)定,我國(guó)對(duì)于遺存于外國(guó)領(lǐng)海以外的其他管轄海域以及公海區(qū)域內(nèi)的起源于中國(guó)的文物擁有管轄權(quán),而南海周邊四國(guó)均采取“一刀切”的方式,即只要位于其管轄海域范圍之內(nèi)(包括領(lǐng)海、毗連區(qū)、專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)和大陸架)的水下文化遺產(chǎn)均歸其管轄。筆者將我國(guó)與南海周邊主要四國(guó)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)管理立法之異同對(duì)比見下表。

(根據(jù)我國(guó)《文物保護(hù)法》、《水下文物保護(hù)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及有關(guān)國(guó)家立法整理。)。

(二)南海爭(zhēng)議海域水下文化遺產(chǎn)保護(hù)合作機(jī)制之初步構(gòu)想。

如前文所述南海海域蘊(yùn)藏著豐富的水下文化遺產(chǎn),而該區(qū)域又主權(quán)爭(zhēng)議復(fù)雜,涉及眾多當(dāng)事方,盡管各國(guó)國(guó)內(nèi)立法是保護(hù)水下文化遺產(chǎn)的有效方式,但由于考慮到各國(guó)立法之差異和主權(quán)爭(zhēng)議之復(fù)雜性,為避免南海周邊各國(guó)立法執(zhí)行時(shí)的沖突,構(gòu)建南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)合作機(jī)制顯得尤為必要。再者,構(gòu)建南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)合作機(jī)制也能在眾多國(guó)際法文件中找到其依據(jù)。如《聯(lián)合國(guó)海洋法公約》第303條第(1)項(xiàng)規(guī)定:“各國(guó)有義務(wù)保護(hù)在海洋發(fā)現(xiàn)的考古和歷史性文物,并應(yīng)為此目的進(jìn)行合作。”《公約》第6條第(1)項(xiàng)規(guī)定:“鼓勵(lì)締約國(guó)為保護(hù)水下文化遺產(chǎn),簽訂雙邊、地區(qū)或其他多邊協(xié)定,或?qū)ΜF(xiàn)有的協(xié)定加以補(bǔ)充。……”

另外,2002年中國(guó)與東盟簽訂的《南海各方行為宣言》規(guī)定:“在全面和永久解決爭(zhēng)議之前,有關(guān)各方可探討或開展合作,可包括以下領(lǐng)域:海洋環(huán)保;海洋科學(xué)研究;海上航行和交通安全;搜尋與救助;打擊跨國(guó)犯罪,包括但不限于打擊毒品走私、海盜和海上武裝搶劫以及軍火走私。”上述規(guī)定雖未直接列舉在水下文化遺產(chǎn)領(lǐng)域展開合作,但也未窮盡南海各方可合作的領(lǐng)域,況且海上航行和交通安全領(lǐng)域多少也會(huì)涉及到水下文化遺產(chǎn)保護(hù),因此不排除南海各方在水下文化遺產(chǎn)保護(hù)領(lǐng)域需要合作的可能性。[9]故筆者就構(gòu)建南海爭(zhēng)議海域水下文化遺產(chǎn)保護(hù)合作機(jī)制提出以下幾點(diǎn)初步設(shè)想:

1.對(duì)于我國(guó)而言,應(yīng)以《公約》為范本修訂相關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)與南海周邊國(guó)家的概念認(rèn)同,以此構(gòu)建南海水下文化遺產(chǎn)保護(hù)合作的基礎(chǔ)框架。《公約》已于2009年1月生效,已然“成為維護(hù)世界水下文化遺產(chǎn)最基本的法律工具”.[7]《公約》中新提出的各項(xiàng)規(guī)范,為水下文化遺產(chǎn)保護(hù)提供了良好的制度的框架,然而我國(guó)相關(guān)法規(guī)先于《公約》而制定實(shí)施,難免會(huì)與《公約》有沖突之處,[7]1或少吸收了《公約》之內(nèi)容,因此根據(jù)《公約》修訂相關(guān)法規(guī):一是與南海周邊國(guó)家增加概念認(rèn)同,為水下文化遺產(chǎn)保護(hù)合作機(jī)制的構(gòu)建形成法律基礎(chǔ);二是增補(bǔ)相關(guān)配套規(guī)定實(shí)施《公約》新規(guī)范,為日后加入公約奠定基礎(chǔ),從而推動(dòng)南海周邊各國(guó)加入公約,使《公約》規(guī)定的合作保護(hù)和管理的方法更好地奏效。[9].

2.對(duì)于爭(zhēng)議的水下文化遺產(chǎn),應(yīng)當(dāng)采取雙邊或多邊協(xié)議的方式彼此合作,堅(jiān)持就地保護(hù)原則,并尊重水下文化遺產(chǎn)起源國(guó)的權(quán)利。對(duì)此,如前文所述,南海四國(guó)立法中均有涉及規(guī)定促進(jìn)或鼓勵(lì)水下文化遺產(chǎn)保護(hù)管理國(guó)際合作之條款,并且關(guān)于水下文化遺產(chǎn)的合作協(xié)定,國(guó)際上也有不少國(guó)家實(shí)踐的案例。如法國(guó)與美國(guó)關(guān)于La Belle號(hào)沉船的協(xié)定及相關(guān)行政安排。該協(xié)議中特別強(qiáng)調(diào)了美、法兩國(guó)的共同利益和在所有權(quán)方面的合作,共同研究、保存該歷史性沉船,為美法兩國(guó)后代保留寶貴的歷史信息。同時(shí),該協(xié)定也反映了國(guó)際法中一項(xiàng)重要原則———對(duì)于可辨別的國(guó)家沉船,除非該國(guó)明示放棄,否則不會(huì)隨時(shí)間的推移而失去對(duì)該沉船的主權(quán)權(quán)利。就地保護(hù)原則是《公約》規(guī)定的水下文化遺產(chǎn)保護(hù)的基本原則之一,遵守這一基本原則能較好地保持水下文化遺產(chǎn)的原貌,最能符合爭(zhēng)議各國(guó)的利益訴求。對(duì)于雙邊或多邊合作的形式,可以是政府間的,也可以是民間的,但不管何種形式的合作均應(yīng)以合作各方的共同利益為導(dǎo)向,將水下文化遺產(chǎn)視為合作各方的共同遺產(chǎn)為后代保留。根據(jù)《公約》的有關(guān)規(guī)定,②合作各方可以從信息共享、水下考古技術(shù)合作、考古培訓(xùn)、歷史文化教育等敏感性小的方面開始構(gòu)建相關(guān)制度。

3.建立南海爭(zhēng)議海域水下文化遺產(chǎn)的共同再利用制度。有學(xué)者認(rèn)為,南海爭(zhēng)議“水下文化遺產(chǎn)問題上的合作是‘共同不開發(fā)’”.[9]對(duì)此觀點(diǎn)筆者認(rèn)為值得商榷,理由如下:第一,水下文化遺產(chǎn)可以作為一種文化資源,③具備歷史考古、文化和古物保存、教育、藝術(shù)以及經(jīng)濟(jì)、觀光休閑的價(jià)值,[10]可以作為開發(fā)利用的對(duì)象;第二,《公約》雖然規(guī)定禁止對(duì)水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行商業(yè)開發(fā),但從各國(guó)政策看來該規(guī)定過于理想化,水下考古之復(fù)雜,投入經(jīng)費(fèi)之巨大使得各國(guó)執(zhí)行此原則的國(guó)家極少;[11]第三,若缺乏對(duì)水下文化遺產(chǎn)在保護(hù)基礎(chǔ)上的再利用制度,將使各國(guó)對(duì)于水下文化遺產(chǎn)保護(hù)喪失動(dòng)力;第四,對(duì)水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)基礎(chǔ)上的再利用,其目的也是為了保存人類共同遺產(chǎn),使公眾得到鑒賞、瞻仰歷史之機(jī)會(huì),最大程度提供公眾利益;[12]第五,就水下文化遺產(chǎn)的再利用而言,世界各地的案例也不少,如土耳其的Bodrum水下考古博物館的古代沉船、斯德哥爾摩的Vasa號(hào)、挪威奧斯陸的維京船等等。①因此,為了更大程度吸引南海周邊各國(guó)合作對(duì)水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù),可在各方合作就地保護(hù)之基礎(chǔ)上,仿照爭(zhēng)議海域共同開發(fā)制度,建立南海爭(zhēng)議海域水下文化遺產(chǎn)的共同再利用制度,包括劃定水下文化遺產(chǎn)觀光保護(hù)區(qū)或水下博物館,設(shè)立協(xié)調(diào)性或授權(quán)性共同管理機(jī)構(gòu),規(guī)定該區(qū)域內(nèi)的水下文化遺產(chǎn)再利用收入均用于該區(qū)域的水下考古、水下文化遺產(chǎn)保護(hù)等費(fèi)用支出等內(nèi)容。值得強(qiáng)調(diào)的兩點(diǎn):一是此種情況下的水下文化遺產(chǎn)共同再利用僅限于在就地保護(hù)基礎(chǔ)上;二是,如果該水下文化遺產(chǎn)位于危險(xiǎn)區(qū)域,則要對(duì)游客的安全以及遺址、遺物的監(jiān)管維護(hù)要求做出審慎評(píng)估之后,才能決定是否對(duì)該處水下文化遺產(chǎn)進(jìn)行觀光休閑性質(zhì)的再利用。[13].

總之,《公約》一整套新的規(guī)范為國(guó)際水下文化遺產(chǎn)保護(hù)提供了可靠的保護(hù)規(guī)范和國(guó)際合作機(jī)制。南海各方應(yīng)求同存異,建立雙邊或多邊合作的法律基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)水下考古信息共享,摸清南海水下文化遺產(chǎn)情況,靈活運(yùn)用《公約》規(guī)定的保護(hù)機(jī)制,構(gòu)建相關(guān)雙邊或多邊合作制度,盡可能爭(zhēng)取在《公約》框架下共同合作保護(hù)南海水下文化遺產(chǎn)。

推薦期刊:《現(xiàn)代法學(xué)》原名為《西南政法學(xué)院學(xué)報(bào)》(雙月刊)創(chuàng)刊于1979年,是由重慶市教育委員會(huì)主管、西南政法大學(xué)主辦的法學(xué)學(xué)術(shù)期刊。

相關(guān)論文